Scarica l’articolo in formato PDF

Francesco Clemente, Anima nomade, Roma, Palazzo delle Esposizioni

Angiola Iapoce

L’arte ha in comune con la psicoanalisi una quota di mistero, di non decifrabile che ne accompagna l’espressione. Sono uscita dalla bella mostra di Francesco Clemente (Palazzo delle Esposizioni, Roma) con un senso di pienezza e di mistero insieme: Anima nomade è il nome che l’artista dà alle sue opere in mostra. Nelle ampie sale troviamo installate alcune tende a forma di yurta mongole. Sono tende che, come tali, prevedono operazioni di montaggio e di smontaggio, richiamando così la differenza tra culture stanziali e culture nomadi; ma richiamano ancor di più l’impermanenza della cultura religiosa dell’India dove Clemente ha soggiornato per svariati anni.

Ho trovato questi allestimenti particolarmente indicativi della soglia, quella soglia che segna il passaggio dalla luce, che avvolge esternamente ogni tenda, al suo interno, con la sua umbratilità e anche oscurità. Si tratta di un metaforico rito di passaggio dalla luce del mondo della veglia alla semioscurità del proprio mondo interno e del regno dei sogni, e forse anche del regno dell’arte. Bisogna abituare lo sguardo prima di riuscire a scorgere i disegni su tela che rivestono le pareti interne, ci vuole attenzione e un po’ di tempo.

Vi sono artisti che sentono l’esigenza di creare non un’opera ma un mondo totale, un mondo che segni con nettezza la sua separazione dallo scorrere della vita nel quotidiano; un mondo “altro” governato da coordinate spaziotemporali che superino ogni cronologia e linearità, una sorta di “groviglio di serpenti vivi” (Warburg) che riesca a esprimere la contemporaneità del mondo, per chi voglia vederlo, insieme alla sua irriducibile complessità. In fondo si tira un sospiro di sollievo quando l’arte ci fa comprendere, attraverso i suoi misteriosi sentieri e i suoi inusuali percorsi, che non vi è nulla da spiegare, nulla da comprendere, che il nostro esercizio di voler comprendere e di avanzare nella conoscenza e nel sapere risponde al nostro profondo bisogno di anime nomadi che vagano da un punto all’altro del globo terreste, senza esaurire l’infinito privo di orizzonte in cui siamo. Forse siamo sempre prigionieri di noi stessi e di quel “falso movimento” tanto indispensabile quanto illusorio.

Virginia Woolf voleva una stanza tutta per sé per esprimere la rapsodia della sua anima, con le profondità e le pieghe in cui si involve. Le istallazioni di Francesco Clemente oltrepassano costantemente il mondo del quotidiano che a volte è la nostra prigione, per fermarsi su quei segni espressivi che solitamente ci toccano ma che non vediamo e tendiamo a marginalizzare: si tratterebbe di autorizzarsi a vivere e non solo a sopravvivere, a vedere la bellezza nelle forme viventi senza volerle piegare e costringerle ad un conformismo tanto normalizzante quanto mortifero.

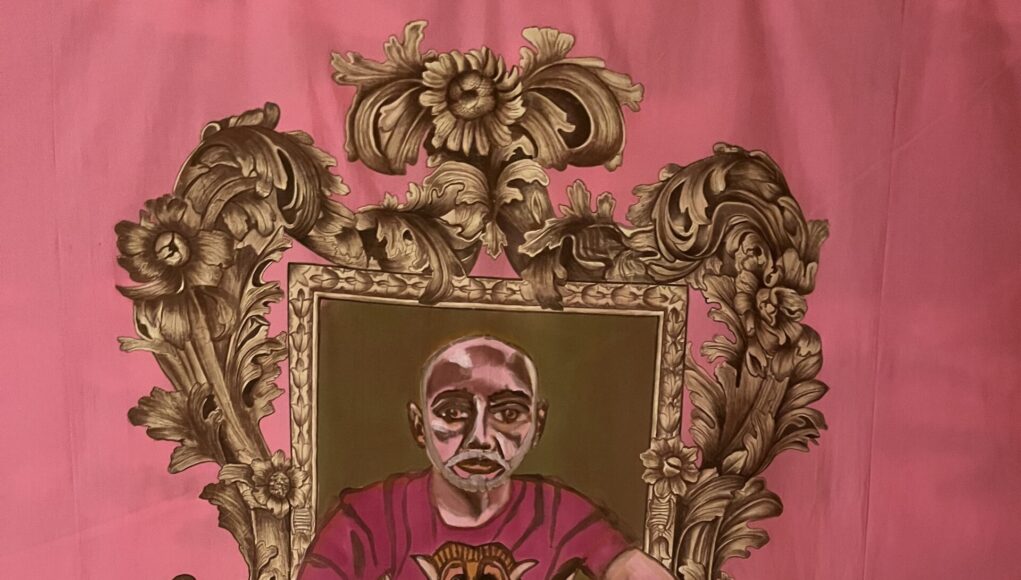

Le tende sono sei, in posizione centrale sia come collocazione spaziale sia come percorso artistico, vi è la Tenda della Verità; l’opuscolo esplicativo dice che il nome della tenda «prende spunto da una frase del mistico indiano del Quattrocento Kabir … “mi siedo con la verità, mi alzo con la verità, mi sdraio con la verità”». Il “corpo” con le sue diramazioni è l’“argomento” intorno a cui ruota questa tenda, il corpo che solo stringe legami significativi e indissolubili tanto con la materialità del mondo quanto con la trascendenza dell’assoluto.

Tutt’altro che evanescente quest’arte che con sue profonde allegorie ci conduce al cuore della materia, al nostro corpo, unico tramite di quei sensi che ci fanno percepire l’altro da noi, l’altro dall’“Io”. E cosa facciamo, noi psicoanalisti, noi guaritori delle anime, se non tentare di entrare in contatto con le eccedenze dall’Io? Se non tentare di familiarizzarci con l’estraneo, fuori e dentro? Il corpo è sempre esercizio di verità, il corpo robusto e vigoroso degli atleti e delle atlete come il corpo cadente, secco e spremuto dei vecchi e delle vecchie. Il corpo è l’espressione del rapporto “sensuale” con la vita e con l’arte. La verità è sempre il grande sogno di ogni artista, perché l’esercizio dell’arte come quello della psicoanalisi, comincia da quella ricerca di verità che non è nella coscienza luminosa: Physis kryptesthai philei recita il detto di Eraclito tradotto per lo più “la natura ama nascondersi”; ma Physis diventa “natura” nella sua oggettività solo alcuni secoli dopo: inizialmente la Physis, come ricorda e sottolinea Pierre Hadot (Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura (Einaudi, Torino 2006), aveva molto a che fare con la sfera sensibile del corpo: Physis e Aletheia (Verità) praticamente coincidevano, physiologia (discorso sulla natura) e theologia (discorso sugli dèi) coincidevano nel percorso di conoscenza dell’essere umano, prima ancora che metá ta physiká, la metafisica, oltrepassasse la fisica e la asservisse alle proprie esigenze.

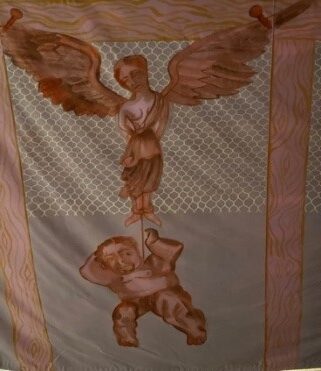

E, a sottolineare la tensione dell’artista verso il “salvataggio” di entrambe le dimensioni nella loro non separabilità, abbiamo la Tenda del diavolo e la Tenda degli angeli (chissà perché gli angeli sono plurali ma il diavolo è uno solo?). Creature ibride composte di terra e di cielo, gli angeli da sempre sono iconiche di questa “terra di mezzo” e della loro perenne lotta contro Satana, l’angelo caduto. Con personale disposizione emotiva e personale assimilazione e rielaborazione delle proprie esperienze di viaggi e di vita, Clemente riassorbe in queste figure la propria umana tensione verso l’“oltre”, un oltre che non necessariamente è aulico ma che sa anche esprimere il grottesco e l’ironico, una sorta di “sacra” desacralizzazione.

Una bella mostra che mi ha dato da pensare.